(粵港澳全運會)中新時評:全運躍“伶仃”,同心赴未來

中新社深圳11月11日電 題:全運躍“伶仃”,同心赴未來

中新社記者 賀劭清

在港珠澳大橋這條鋼鐵巨龍飛架伶仃洋七年之后,一場體育盛事亦如一座無形之橋,再次將粵港澳緊密相連。這座以十五運會為名的“全運之橋”,正以其獨特的方式,見證并推動著三地共創歷史、同赴未來。

歷史與當下的聯通之橋

穿越歷史的煙云,體育始終是聯結粵港澳三地的重要紐帶,而本屆全運會更是架起了一座聯通古今的橋梁。

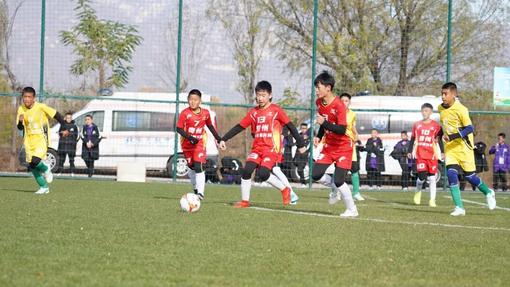

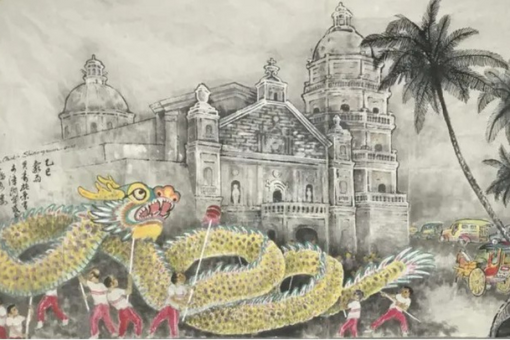

秦平嶺南,粵地初開。粵港澳自古山水相連、人文相親,共經歷史。從千年前龍舟競渡珠江,到明清武館林立,再到風靡嶺南的“省港杯”足球賽……古往今來,體育始終根連三地,并隨時代浪潮奔涌煥新。

香港回歸后參加的第一個全國性體育大賽,便是1997年在上海舉行的八運會,而澳門亦參加了回歸以來的每一屆全運會。十五運會開幕式上,當年在上海為香港隊奪得全運首金的黃金寶高舉火炬,與內地、澳門火炬手一同踏浪前行,留下跨越28年的全運回憶。

本屆全運會三地共辦,創下全運史上多個“首次”。尤為值得一提的是,公路自行車男子個人賽的賽道,仿佛一條流動的紐帶,將澳門大橋、港珠澳大橋、橫琴大橋等一座座地標串聯起來。選手們并肩飛馳的,不僅是231.8公里的物理距離,更是一段濃縮的灣區發展圖景。

聯結三地民心的融合之橋

當文化的共鳴與情感的認同在賽場內外激蕩,這座“全運之橋”便展現出它作為民心融合之橋的深刻內涵。

知所從來,方明所去。十五運會開幕式上,粵劇婉轉唱盡風雅,詠春沉橋剛柔并濟,嶺南文化元素喚起粵港澳的共同記憶。三地同升國旗、同唱國歌,三地運動員代表團同時入場,三地火炬手共同點燃主火炬,粵港澳兒女的家國認同在此刻具象化。

事實上,這座融合之橋從全運會籌辦之初便已架設,三地同頻溝通、同心決策、同步執行實現規則對接。

當全運大幕開啟,粵港澳選手組隊參賽,粵港澳民眾在“家門口”看大賽,“說走就走”的跨境觀賽熱度高漲。賽場內外的交流與互動,是三地人文交融的賡續,也是矚望“十五五”、共塑新愿景的積淀。

共赴未來的逐夢之橋

從心靈的共鳴到發展的共鳴,“全運之橋”最終指向的,是三地并肩前行的共同未來,它無疑是一座承載著夢想的希望之橋。

港珠澳大橋通車七年來,這座跨越伶仃洋的“世紀工程”,已成為粵港澳大灣區“一小時生活圈”的重要載體。包括港珠澳大橋在內,粵港澳三地還架起了深中通道、黃茅海跨海通道等一座座有形之橋,以及藥品器械互通、職業資格互認、187項政務服務跨境通辦等一座座無形之橋。

廣東是“改革開放的排頭兵、先行地、實驗區”,港澳有背靠祖國、聯通世界獨特優勢。如今“全運之橋”飛架,讓外界對粵港澳大灣區的未來有了更多想象空間。

全運會諸多創新舉措,破解了不同法律體系下人員、物資、信息等關鍵要素高效便捷流動的難題。未來三地是否能共同承接更多賽事、盛會,引人遐想。中國香港體育協會暨奧委會副會長霍啟剛就曾建議,借由此次突破的經驗,粵港澳未來可長期舉辦跨境賽事,打造“體育灣區”。

十五運會為粵港澳留下的“全運遺產”,其意義將遠超體育本身。這座“全運之橋”,正是中國以粵港澳為起點,為世界搭建的一座通向更美好未來的希望之橋。(完)

體育新聞精選:

- 2025年11月12日 14:18:39

- 2025年11月12日 10:58:24

- 2025年11月12日 10:54:40

- 2025年11月12日 10:27:44

- 2025年11月12日 10:22:42

- 2025年11月12日 00:26:54

- 2025年11月12日 00:26:26

- 2025年11月12日 00:16:33

- 2025年11月12日 00:12:57

- 2025年11月11日 15:58:54

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號