全運會的魅力,藏在這些“不一樣”里

中新網廣州11月9日電(記者 周昕 曾玥)提到體育盛會,人們首先想到的可能是奧運會、世界杯。但在中國,還有一場扎根國內、自帶“全球獨一份”氣質的盛會——全運會。

中國的全運會究竟“特”在哪?

“特”在覆蓋面廣。從無線電收發報到田徑,1959年首屆全運會的比賽項目就已經為全運會刻下了“全”的基因。

2017年,群眾體育項目進入全運賽程,華僑華人也能以個人名義參賽。競技體育與大眾體育并行,專業選手與民間高手同場,這一點和一些國家的全國性運動會相比有所不同。比如,日本的國民體育大會不鼓勵職業運動員參賽,旨在為普通人提供舞臺。

“特”在風采展示。全運會是中國體育“造星場”,每一屆全運會都見證著中國體育的新突破:全國紀錄被不斷刷新,亞洲紀錄乃至世界紀錄被不斷超越,王軍霞、劉翔、樊振東等無數人們耳熟能詳的體育明星從這里走向世界舞臺。

在乒乓球、舉重、跳水等項目上,“得奧運金牌易、得全運金牌難”的說法一再被印證。這也是中國全運會令人印象尤為深刻之處。

“特”在獨特作用。有分析認為,全運會自誕生以來,就是國家主導、自上而下推進的系統工程,旨在服務國家戰略需求。它深深植根于中國特色的土壤,憑借獨有的資源動員機制,形成了其他國家和地區難以復刻的鮮明特質。

十五運會有哪些“不一樣”?

11月9日,第十五屆全運會即將開幕。

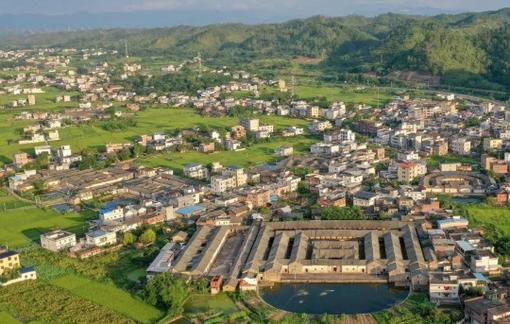

在全球大型綜合性運動會史上,從未有過像十五運會這樣的辦賽模式——由廣東、香港、澳門三地聯合承辦,在“一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種貨幣”的背景下搭建體育舞臺。這種突破地域與制度界限的嘗試,本身就是一大創舉。

據介紹,組委會推出了“一事三地、一策三地、一規三地”創新舉措,破解不同法律體系下人員、物資、信息高效流動的難題。十五運會期間,超6000名內地人員赴港澳、超3000名港澳人員來內地參賽,便捷的通關將讓參賽者和觀賽者都能感受到“粵港澳路路通、大灣區一家親”,也為全球辦賽與跨境協作提供了可借鑒的“中國經驗”。

此外,十五運會還用公路自行車男子個人賽、馬拉松賽兩場跨境賽事重新定義了體育盛會的空間維度。

而三地精心設計的“競賽動線即文旅路線”,更將19座辦賽城市的體育場館與文化旅游資源有機串聯,帶給觀眾別具一格的觀賽體驗:在深圳看泳壇高手競速,下午便可赴澳門見證乒乓球對決,夜晚還能在香港品味擊劍賽事的優雅。

十五運會的亮眼之處,還體現在“傳統體育與前沿科技”的融合上。

來自南海1522米深海底可燃冰的“源火”已成功點燃,火炬傳遞過程中智能機器人、無人駕駛汽車等硬核科技逐一亮相;羽毛球AI直播相機可為裁判提供精準輔助;智慧無障礙看臺配備電子狗、無人車,為殘障人士提供“無縫服務”……人工智能、機器人、云計算等前沿技術廣泛應用于十五運會的方方面面。

十五運會的“不一樣”,在于它用體育為筆,畫出了粵港澳三地“同心同源”的軌跡,也展現了高科技與體育盛事的深度融合,為大灣區體育交流、人民交往和經濟協同等領域創造更多新的機遇。

從這場“全球獨一份”的體育盛宴中,人們不僅看到了中國體育的魅力,更感受到中國發展的活力。今晚,隨著主火炬塔點燃,那些彰顯制度優勢的協作,將成為新時代中國故事的鮮活注腳。(完)

體育新聞精選:

- 2025年11月10日 14:49:16

- 2025年11月10日 14:26:02

- 2025年11月10日 14:25:28

- 2025年11月10日 14:24:44

- 2025年11月10日 14:16:24

- 2025年11月10日 12:15:34

- 2025年11月10日 11:43:00

- 2025年11月10日 11:38:04

- 2025年11月10日 11:14:24

- 2025年11月10日 11:12:46

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號